一、被音频分割逼疯的下午:免费的难用,好用的付费

今天卡在数字人项目的最后一步 —— 音频分割。

为了让数字人播报更自然,我用 AI 生成了 20 多分钟的长音频,结果发现必须拆成 1 分钟以内的片段才能适配口型。

最先想到用格式工厂,毕竟是老工具了。但连续三次分割失败:第一次卡在 90% 不动,第二次导出文件损坏,第三次直接闪退。

不死心去搜 “免费音频分割工具”,结果前几页全是带着 “立即下载” 弹窗的广告,点进去要么藏着捆绑软件,要么用一半提示 “解锁高级功能需付费”。

转向华军、站长这些老牌软件站,下载的工具倒是没广告,可界面全是专业参数:“采样率设置”“比特率调节”“声道分离”…… 对着满屏按钮发呆十分钟,连切割点在哪都找不到。

折腾了三个多小时,音频没剪开,耐心先耗光了。

二、突然醒悟:我可是干 AI 的,为啥不自己造一个?

盯着屏幕上的报错窗口,脑子里突然蹦出个念头:我天天和 AI 打交道,连模型都调过,写个简单的分割工具算啥?

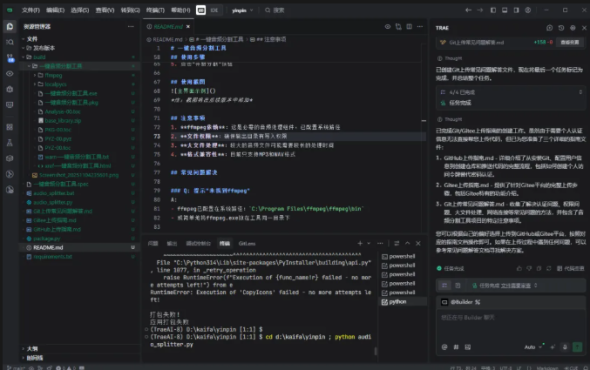

最初想靠 TRAE 独立搞定,直接丢了句 “写个 Windows 音频分割工具,支持 MP3/WAV,能按时间和段数分割”。

结果它生成的代码要么缺依赖,要么界面错位,改了半天还是跑不起来 —— 就像给了一堆零件,却没给组装图纸。

抱着试试的心态问了豆包,没想到立刻得到了清晰的方案:用 Python 做核心逻辑,pydub 库处理音频,tkinter 搭图形界面,再结合本地已装的 ffmpeg 做编码。

更贴心的是,它还帮我拆分了模块:文件选择、分割算法、进度显示、导出功能,连参数验证的细节都考虑到了。

拿着这个 “施工图纸” 再找 TRAE,效率直接起飞:先让它生成基础框架,遇到界面布局问题就截个图问 “怎么让按钮居中显示”,碰到分割逻辑 bug 就贴代码问 “为什么按段数分割会少一截”。

前后也就 30 分钟,工具居然能正常跑了 —— 拖入音频、选分割模式、点开始,拆分后的文件秒生成,音质还没损耗。

三、上架 Gitee:把 “自用工具” 变成 “大家的便利”

当晚我就把工具整理好推上了 Gitee(地址:https://gitee.com/xamck/key-audio-segmentation-tool),没加任何限制,免费开放给所有人用。

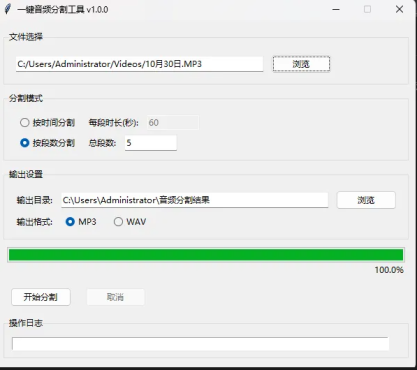

工具不算多高级,但刚好戳中普通人的痛点:

✅ 只留核心功能:要么输 “每段 30 秒”,要么填 “分 5 段”,小白也能一秒懂

✅ 不搞花里胡哨:没有广告弹窗,不用注册登录,打开就能用

✅ 兼容常见格式:MP3/WAV 都能处理,导出还能自己选格式

有朋友问我 “为啥费这劲分享”,其实正因为下午的折腾太闹心 —— 我知道那种 “急需工具却被套路” 的烦躁,也明白 “专业工具用不懂” 的无奈。既然花 30 分钟能解决的问题,没必要让更多人耗一下午。

四、AI 时代的真相:不是取代人,而是放大你的能力

这次开发让我对 AI 有了更实在的感受:它从来不是 “全自动厨师”,而是 “刀工超好的配菜师”。

TRAE 这类代码生成工具,就像手里的快刀,能快速切出 “代码食材”,但没有清晰的需求和框架,切出来的东西都是散的;而豆包这类规划型 AI,更像帮你画菜谱的顾问,告诉你先备什么料、后炒哪道菜,让快刀用在刀刃上。

想起以前学 Python,光搭个 GUI 界面就得查半天文档;现在靠着 “AI 规划 + 代码生成”,30 分钟就能从 0 到 1 做出能用的工具。

这不是 “躺平式开发”—— 我得判断代码逻辑对不对、功能是否符合需求、用户会在哪里卡壳,这些 “主驾驶” 的活儿,AI 替不了。

就像金融行业用 AI 写代码,效率提了 40%,但合规校验、架构设计还是得靠人把控。AI 真正的价值,是把我们从重复劳动里解放出来,专注于 “解决问题” 本身。

最后想说

以前总觉得 “开源工具” 离自己很远,直到这次亲手做出来才发现:在 AI 时代,“造工具” 的门槛已经低到普通人触手可及。

如果你也遇到 “找不到趁手工具” 的时刻,不妨试试自己动手 —— 说不定靠着 AI 搭把手,你也能 30 分钟做出一个解决问题的小工具。

工具已上架,需要的朋友直接去 Gitee 拿。如果用着顺手,欢迎帮我点个 Star~ 🌟

(PS:工具依赖 ffmpeg,不懂怎么装的可以评论区问,看到就回~)